소나무가 주범으로 지목되나 과학적 근거 부족

척박한 환경에 적응한 생태계의 필수 구성원

소나무 제거 아닌 ‘산불 초기 진화 시스템 개선’

[대구경북본부 / 김영삼 기자] 한국 산림의 역사적 수호자가 어느새 재앙의 주범으로 낙인찍혔다. 경북 의성에서 시작해 동해안까지 번진 대형 산불의 상처가 채 아물기도 전에 소나무를 향한 비난의 화살이 날아들고 있다. 그러나 이는 생태계의 복잡한 메커니즘을 지나치게 단순화한 오류다.

소나무는 우리 산림 생태계의 필연적 선택이었다. 피해 지역 5개 시군의 임야는 지표가 10~30cm에 불과한 척박하고 건조한 환경이다. 활엽수가 생존하기 어려운 이 땅에서 소나무는 자신의 생존 전략으로 체내에 기름 성분을 유지하며 적응해왔다. 이것이 산불에 취약한 원인이 되었지만 그렇다고 소나무를 산불의 주범으로 지목하는 것은 본말이 전도된 시각이다.

산불의 근본 원인은 대부분 인간의 부주의나 방화에서 비롯된다. 소나무에게 책임을 전가하는 것은 문제의 본질을 흐리는 행위다. 더구나 활엽수 조림이 대형 산불의 만능 해결책이라는 주장도 과학적 근거가 부족하다.

이번 산불 피해 분석 결과 활엽수가 자생하는 계곡부에서도 산불이 약화되지 않고 오히려 더 강력해지는 현상이 관찰됐다. 1m가 넘는 낙엽층은 산불 진화를 어렵게 만들었고 바람이 불 때마다 재발화가 반복됐다.

대형 산불이 주로 발생하는 이른 봄, 활엽수에는 아직 잎이 나지 않아 오히려 침엽수보다 수분 함량이 낮다. 따라서 활엽수 조림만으로는 봄철 대형 산불 확산을 효과적으로 막기는 어렵다. 생태학적 관점에서 볼 때도 소나무가 자생하는 척박한 환경에 무리하게 활엽수를 심는 것은 고사(枯死)로 이어져 ‘예산과 시간만 낭비’할 뿐이다. 이는 산불을 막기 위해 민둥산을 만드는 자충수이다.

소나무는 단순한 나무 이상의 가치를 지닌다. 생태계 안정화, 환경 정화, 유전자원 보존, 토양 보호 등 다양한 측면에서 핵심적인 기능을 수행한다. 또한 전통 음식, 공예, 건축 등 우리 문화의 중요한 요소로 활용되어 왔으며 목재 산업과 관광 자원으로서 지역 경제에도 기여하고 있다.

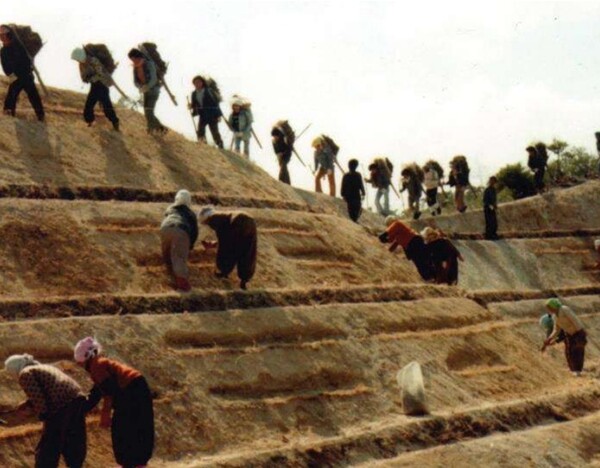

지금은 맨손으로 풀도 자라지 않던 민둥산을 반세기 넘게 가꿔온 임업인들과 산림청의 노력을 인정하고 그들의 경험이나 주장도 귀담아 들어야 할 때다. 대형 산불 방지를 위한 근본적인 해결책은 소나무 제거가 아닌 ‘산불 예방교육 강화와 초기 진화 시스템 개선에 필요한 예산확보’가 급선무이다.

경북 지역 임야들은 현재 침엽수에서 활엽수로 바뀌는 자연적인 천이(遷移) 과정 중에 있다. 소나무가 스스로 척박한 토양을 비옥하게 바꿔 활엽수에게 그 자리를 내어줄 때까지 기다리는 인내심이 필요하다. 100년도 못 사는 인간들에게는 ‘그 기다림’이 불가능할지 모르지만 자연의 시간표는 우리의 조급함을 용납하지 않는다.

소나무는 산불의 주범이 아니라 우리의 역사와 문화, 생태계의 중요한 구성 요소다. 그 가치를 재평가하고, 환경에 맞는 관리 방안을 모색하는 지혜가 필요한 시점이다.

관련기사

- 경북 산불 피해지역, 관광으로 부활 꾀한다

- 정부, 초고속 산불 대비…주민대피 체계 개선

- 경북 산불 피해 복구에 각계 ‘온정’ 이어져

- 최상목 “추경, 재난대응·민생지원 중점…2조 늘려 12조원대 편성”

- 경북도, 산불 피해 복구 ‘종합 대책’ 가동

- 민주 임미애 국회의원, ‘산불 피해 복구’ 국회 정책토론회 주도

- [영덕산불] 전국에서 모인 성금 60억 돌파

- [단독]경북산불, 전문성 없는 부서장 배치가 화근(?)

- 경북 산불 피해 대처 현황(19일 오전 8시 기준)

- 이만희 의원, ‘경북·경남·울산 산불 피해 구제 특별법’ 대표발의

- 영덕군, ‘산불 피해 대응 전략 협의회’ 개최

- 영양군, 지역 주민 ‘무료 진료’ 실시

- 대야산자연휴양림, ‘자연과 역사’의 만남 제공